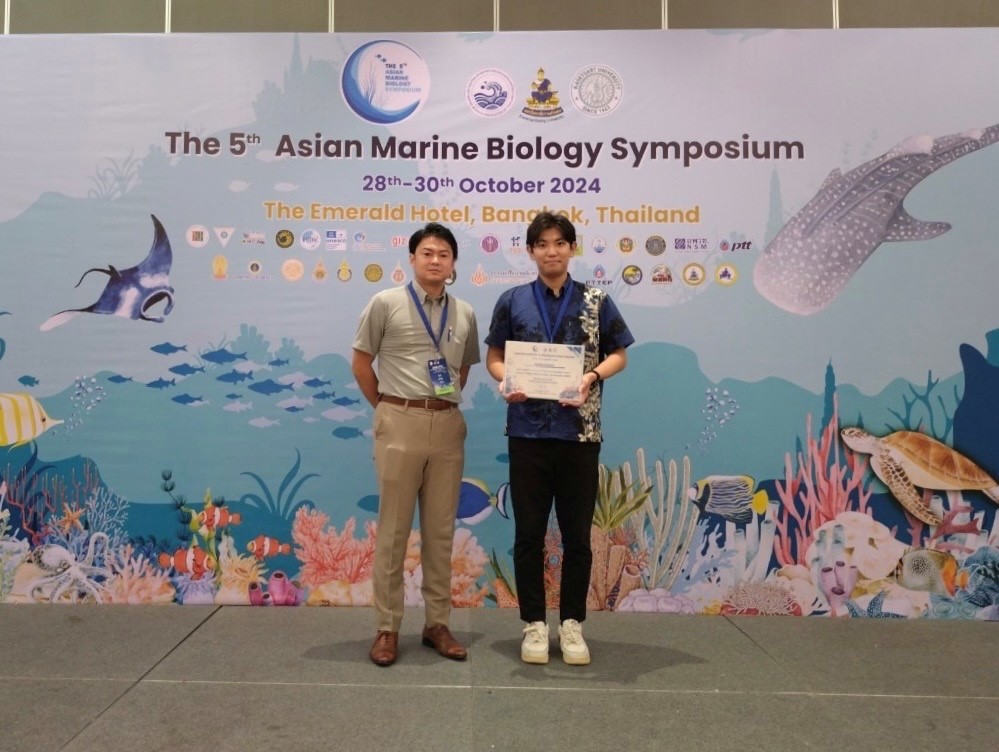

第5回アジア海洋生物シンポジウムにおける優秀発表賞の受賞

【受賞者】

佐賀大学大学院農学研究科 新城光琉

【受賞した賞の名称】

Outstanding Oral Presentation Award

【受賞先】

The 5th Asian Marine Biology Symposium

https://www.ambs2024.com/copy-2-of-organizer-1

【受賞した日】

2024年10月29日

【受賞した研究の題目】

Physiological responses to salinity changes in Sinonovacula constricta: Metabolic dynamics involved in energy production(和訳:アゲマキガイの塩分変動に対する生理応答:エネルギー生産に関わる代謝動態)Shinjyo, H.,1 and Orita, R.2 1佐賀大学農学研究科、2佐賀大学農学部

【受賞につながった研究内容】

多くの二枚貝は、短期的な環境ストレスに晒された際に、貝殻を閉じることで外環境のストレスに晒されるのを回避する戦略をとることが知られています。その間、二枚貝は外環境にある酸素を取り込むことができないため、嫌気代謝(酸素なしの状況下でエネルギーを生み出す代謝)という二枚貝独自の代謝プロセスを使って、生命を維持していると考えられています。一方で、二枚貝の中には、貝殻を完全に閉じることができない種類も存在します(例えば、ウミタケやミルガイ、マテガイなど)。

本研究では、貝殻を完全に閉じられない二枚貝の場合、短期的なストレスに対し、どのような代謝応答を示すのか?という学術的問いを立て、実験を行いました。実験には、貝殻を完全に閉じることができないアゲマキガイを使用し、短期的な塩分変化ストレスに対する本種の行動や代謝物の変化を分析しました。実験の結果、驚くことに貝殻を完全に閉じられない種においても(つまり、外環境の酸素が利用できる状況にあるにもかかわらず)、急激な塩分変化ストレスに対して、嫌気代謝が働くことが明らかになりました。その理由として、浸透圧調節を行う際にエネルギー消費が増加し、貯蔵エネルギー物質が枯渇してしまったために、別のエネルギー生産系である嫌気代謝を利用してエネルギーを得ていたことが考えられました。

従来は、短期的な環境ストレス時に貝殻を閉じることで嫌気代謝が働くと考えられてきましたが、本研究により、貝殻の開閉に関わらず、貯蔵エネルギー物質が枯渇した際にも嫌気代謝が働くことが新たに示されました。近年、頻繁に耳にするようになった線状降水帯の発生からも分かるように集中豪雨の頻度が増えたことで、沿岸域の二枚貝は短期的な塩分変化に晒されるリスクが高まっています。本研究は、こうした環境下における二枚貝がどのような仕組みで生き抜くのかを理解するのに貢献する研究成果になります。

【教員活動DBのリンク先】

https://research.dl.saga-u.ac.jp/profile/ja.3330822c1632a7af.html

【本件に関する問い合わせ先】

佐賀大学農学部 助教 折田 亮

TEL:0952(28)8763

E-mail:ss 7427@cc.saga-u.ac.jp