冨永 昌人 教授がインド・ガンジーグラムルーラル大学、インドネシア・スラバヤ工科大学から学生を受け入れてJST「さくらサイエンスプログラム」共同研究活動を実施

【概要】

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)日本・アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプログラム」の共同研究活動コースに採択され、理工学部化学部門の冨永 昌人 教授が、インド・ガンジーグラムルーラル大学から2名の大学院生、インドネシアのスラバヤ工科大学から1名の大学院生と1名の学部生を受け入れ、9日間の活動を行いました。

【本文】

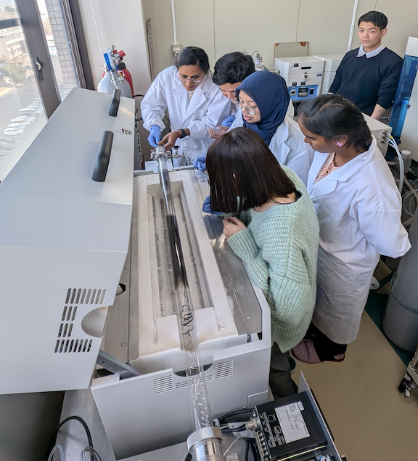

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「さくらサイエンスプログラム」の国際交流事業として、2025年1月22日から1月30日の9日間、インドのガンジーグラムルーラル大学の大学院生のNikitha Manuvel Rajaさん、Venkateswari Rajkumarさん、インドネシアのスラバヤ工科大学の大学院生のRuzain Rafie Sukma Putraさん、学部生のHanifah Hanindita Jannahさんの合計4名が、理工学部化学部門電気化学研究室(冨永 昌人 教授)において、「デザインドインターフェイスナノカーボン修飾セルロースナノファイバー基板電極による環境物質検出の高感度センサの開発」の共同研究活動を行いました。

【共同研究活動】

環境に優しいセルロースナノファイバーから作製されたフィルムを基板として、標的分子に対して界面を最適にデザイン化したカーボンナノチューブ電極を一体型として組み込んだ環境物質検出のための高感度センサに関する共同研究活動を実施しました。

プログラム最終日には、4名の招聘者が、母国大学での研究や本プログラムでの成果について、各15~20分程度の英語でのプレゼンテーションを行いました。冨永研究室の学部生・大学院生も全員が各自の研究内容を英語で5〜10分間で紹介しました。

【体験プログラム】

1月25日(土)に、熊本市街を訪問し、熊本城や水前寺成趣園を視察して日本の歴史や文化について理解を深めました。参加者は日本の新幹線を体験し、また市バスを使った通学など日本の優れた交通システムを体験しました。また1月28日(火)には、佐賀市エコプラザと佐賀城本丸歴史館を視察して、佐賀市が取り組むリサイクルシステムや明治初期の日本の科学技術の最先端にあった鍋島藩の取組(蒸気汽船や高炉)について学び、日本文化や歴史についての理解を深めました。

【主にお世話をした研究室学生の感想】

研究や視察などを支援した研究室の学生にとっても、有意義な研修活動となりました。以下に、プログラムを支援してくださった学生の感想を紹介します。

- K.(D2)さん:

I was very happy to have the opportunity to join the Sakura Science Program. I met new friends from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Indonesia and Gandhigram Rural Institute, India. This program is very useful for discussing science together, especially electrochemical sensors and culture. With this program, I could also build a professional network for my future research.

- M.(M1)さん:

今回のサクラサイエンスは、二度目の視察支援だったため、前回よりも自信を持って対応できる場面が増え、英語でのコミュニケーションも以前よりスムーズになったと感じました。また、専門的な話題が出た際には、英語での説明に苦労する場面もありましたが、身振り手振りを交えながら工夫して伝えることができました。この経験を通じて、言語の壁を越えたコミュニケーションの大切さを再認識し、前回に比べて自分自身の成長を実感することができました。今後もこの経験を活かして、さらに視野を広げながら多様な人々と交流し自分自身を成長させていきたいです。

【本件に関する問い合わせ先】

佐賀大学理工学部総務

電話 0952-28-8513