応力発光半導体でスピンドープ強磁性を発見 エネルギー関連材料の機能革新に大きく寄与

2025年8月7日

報道機関 各位

国立大学法人佐賀大学

国立大学法人 東北大学

国立大学法人 筑波大学

国立大学法人 九州大学

高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター

【発表のポイント】

● 応力発光半導体に少数のスピンをドープして従来にないタイプの強磁性を発現した。

● 磁気カップリングが通常隣接原子間しか存在しないという常識を超えた超長距離磁気カップリング

の存在を観察した。

● 従来磁性を示さない応力発光半導体に強磁性を付与したことで未踏の力・光・スピントロニクスに

道を拓いた。

【研究者】

代表者:佐賀大学理工学部 教授 鄭旭光、東北大学大学院工学研究科 教授 徐超男(論文共同責

任著者)

分担者や協力者:佐賀大学理工学部 山内一宏准教授、筑波大学 数理物質系/エネルギー物質科学研

究センター/高等研究院 ホウ化水素研究センター 西堀英治教授、Tomasz Galica助

教(当時)、九州大学大学院工学研究院 河江達也准教授、高エネルギー加速器研究

機構 物質構造科学研究所 ミュオン科学研究系 幸田章宏教授、中村惇平技師

【研究成果の概要】

固体中の電子の電荷と、電子が持つ小さな磁石のような性質「スピン」の両方を工学的に利用、応用する「スピントロニクス」(注1)と呼ばれる分野において「希薄磁性半導体」(注2)が注目されています。一般的に、強磁性(注3)などをもたらす交換相互作用(注4)は隣接原子間距離程度の近接作用に限定されています(金属では伝導電子を媒介した別機構の磁性体の例外が存在する)。一方、相転移のユニバーサル理論であるパーコレーション理論(注5)は隣とのパス(磁気転移の場合は隣の磁性原子との結合に相当)が高密度に存在しなければ相転移しないと予測しており、量子スピン系の磁気転移でもこのパーコレーション理論が厳密に成立することを研究グループは最近実証しています(注6)。

「交換相互作用は近距離に限定される」「隣接する磁性原子同士の結合が高密度に存在しないと磁気転移しない」という磁性理論の常識が、応力発光(注7)半導体でのスピンドープ強磁性を実現した本研究により打ち破られました。佐賀大学、東北大学、筑波大学、九州大学、高エネルギー加速器研究機構の共同研究グループは、代表的な応力発光物質として知られているEu:SrAl2O4において、希薄磁性原子の添加によるスピンドープ強磁性の発現を見出しました(次頁)。通常強磁性を示さない応力発光半導体に新機能を付与したことも応用上興味が持たれます。本成果は、基礎物性物理学への貢献とともに、未踏の力・光・スピントロニクスに道を拓き、エネルギー関連材料の機能革新に大きく寄与するものです。本研究成果を報告した学術論文は2025年7月31日に、Wiley社出版のAdvanced Scienceにオンライン先行出版されました(http://doi.org/10.1002/advs.202509474)。

【詳細説明】

研究の背景

一般的に、強磁性などをもたらす交換相互作用は、磁性を担う電子の波動関数が隣の磁性原子の電子の波動関数と重なり合うことで磁気モーメント間に相互作用が生じます。そのため、隣接原子間距離程度の近接作用に限定され、強磁性体となるには高濃度の磁性原子の存在が必要とされています。ところが、1992年に従来の理論に反する画期的な実験報告が大野英男氏(東北大前総長)らによって発表されました【Phys. Rev. Lett. 68 (1992): 2664.】。半導体物質(In,Mn)Asに数パーセントの磁性原子Mnを添加(ドープ)することにより、絶対温度7.5度以下の低温で磁気抵抗に変化が見られたことから、部分的な磁気転移が示唆され、希薄磁性半導体として知られるようになりました。その後、ZnO等の半導体において室温以上での希薄磁性の可能性が提唱され【Science 287 (2000): 1019】、一大ブームを成して今日に至っています。

しかし、真性半導体(注8)での希薄磁性の証明は30年以上の長い期間にわたっても達成されていません。希薄磁性の実験報告の殆どは不純物汚染に影響されやすい磁化測定結果をもとになされたものであり、電子顕微鏡などを用いた多くの微細構造研究は外因性不純物汚染の可能性を強く示唆しています(注9)。そのため、希薄磁性が本当にあるのか、その実在性が物性物理学を中心に強く疑問視されています。

一方、相転移のユニバーサル理論であるパーコレーション理論は隣とのパス(磁気転移の場合は隣接磁性原子との結合に相当)が高密度に存在しなければ相転移しないと予測しており、量子スピン系の磁気転移でもこのパーコレーション理論が厳密に成立することを研究グループは最近実証しています。

外因性不純物の影響を払拭するには先端量子ビームを用いた中性子回折(注10)とミュオンスピン分光(注11)が有効ですが、今までこれらの高信頼性実験手段による希薄磁性の実証は成功していません。

今回の取り組み

本研究は、素粒子の1種であるミュオンを利用した応力発光のメカニズム研究において、予期せずに真性希薄磁性を発見しました。ミュオンスピン分光という実験方法はもともと(小さな内部磁場しか作り出さない)希薄磁性の検出に最適な実験手段です。ミュオンのスピン緩和信号の大きさは測定試料中の磁性相の体積分率に比例します。そのため、微量外因性不純物汚染があってもその影響を完全に払拭できます。本研究は、代表的な応力発光物質EuxSr1-xAl2O4 (x = 0.2−2%)において、4化学結合原子以上の距

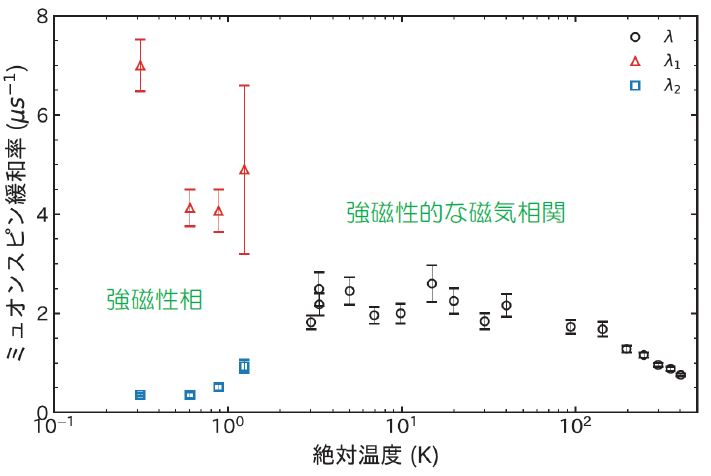

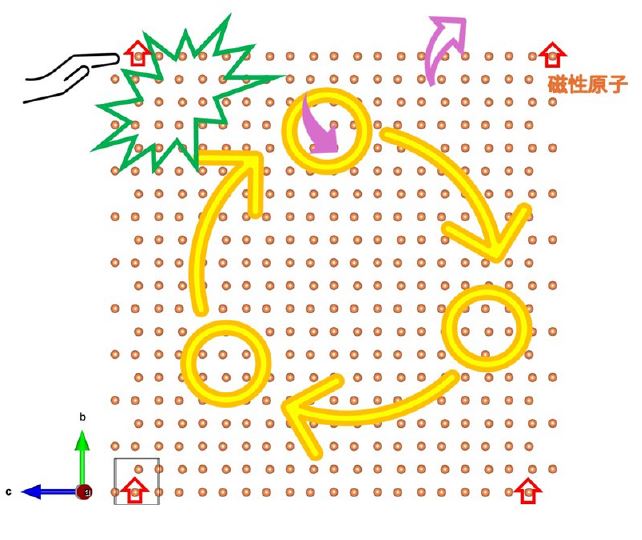

離にわたる超長距離磁気カップリング(注12)の存在を明らかにした上、強磁性相に転移することを発見しました(図1)。更に、光を照射しながら行った磁化測定実験によって希薄磁性の発現機構にポーラロン(注13)が関わっていることを明らかにしました(図2)。この光照射効果は同時に、光による希薄磁性半導体の制御ができることを示しています。本研究は、希薄磁性の存在を実証した点が高く評価されました。さらに、本研究によって発見された強磁性応力発光半導体では微量の添加希土類原子が同時に発光性と磁性を担うことから、本研究は機械的な力・光・スピントロニクスの相互制御と多元エネルギー変換という未踏技術に道を拓くものとして評価されます。

図1. ミュオンスピン分光によって明らかになった応力発光物質EuxSr1-xAl2O4 (x = 2%)での新規磁気的挙動(横軸は絶対温度、縦軸はミュオンスピン緩和率)。λ、λ1、λ2はいずれもミュオンスピン緩和率。温度低下とともに100K以下から強磁性的な磁気相関の発達(つまり磁性原子のスピンを強磁性的にそろえようとする力が働き始める)を示すミュオンスピン緩和率λの上昇が観測され、さらに温度を下げると3K以下で強磁性転移にともなって速いミュオンスピン緩和λ1(横緩和)と遅いミュオンスピン緩和λ2(縦緩和)の2成分が観測されるようになります。

図2.応力発光結晶格子において、酸素欠陥にトラップされたポーラロン電子(紫矢印)の働きによって、希薄磁性原子(赤矢印)間に超長距離磁気カップリングが発生。光照射時のポーラロン電子の励起によって磁性を消失させることができ、指タッチのような力の印加によっても磁性の制御が可能と思われます。

【今後の展開】

本研究成果は、少数のスピンを希薄ドープすることにより超長距離磁気カップリングが発生し、強磁性が実現されることを初めて明確に実証したものです。基礎物理学への貢献とともに、応力発光半導体でのスピンドープ強磁性実現により、機械的な力・光・スピントロニクスの相互制御と多元エネルギー変換という未踏技術に道を拓きました。現時点での強磁性発現が低温に限られていますが、図1の磁気カップリングがひと桁以上、高い温度まで続いていることから予想できるように、ポーラロン密度を増やす等の構造制御によって転移温度の大幅向上が可能です。量子工学などの研究への波及効果が見込まれ、新しいエネルギー変換デバイスや電子機器の開発への応用が期待されます。

【用語説明】

注1.スピントロニクス

固体中の電子が持つ電荷とスピンの両方を工学的に利用、応用する分野のこと。スピンとエレクトロニクス(電子工学)から生まれた造語です。

注2.希薄磁性半導体

化合物半導体の結晶内の原子のわずかな分量を、磁性を持つ原子(鉄、マンガン、クロムなど)で置換した磁性半導体。磁性を持たせることができます。

注3.強磁性

強磁性体の中では、原子の中の電子がもつ小さな磁石のような性質(スピンと呼ばれる)が、同じ方向にそろいやすくなり、全体として強い磁場を発生させます。この性質により、強磁性体は外部からの磁場がなくても磁気を持つことができ、冷蔵庫の磁石などの身近な磁石がその例です。

注4.交換相互作用

磁性を担う電子の波動関数が隣の磁性原子の電子の波動関数と重なり合うことで、磁気モーメント間に相互作用が生じることを指します。

注5.パーコレーション理論

浸透理論とも言います。スポンジへの水の浸透や、伝染病の感染等の普遍現象を単純化したモデルで、その浸透率、感染率(確率)に応じて、ある値を境に様相が一変するという現象(臨界現象)が起きる。その値(臨界確率、閾値)がいくつなのかという問題を考えた理論。

注6.東北大・佐賀大等2024年11月28日共同プレスリリース

https://www.saga-u.ac.jp/koho/education/2024112835140

注7.応力発光

材料が受けた力学的なエネルギーに相関して繰り返し発光する現象のこと。1990年代に徐超男教授らによって提唱されました。

注8.真性半導体

真性半導体とは、不純物を一切加えていない純粋な状態の半導体を指します。この純粋な半導体は、半導体科学における基礎材料であり、数々の応用技術の出発点となっています。

注9.例えば、解説論文Journal of Physics D: Applied Physics 50 (2017): 393002;

https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa801f

注10.中性子回折

結晶による中性子線の回折現象を利用して、物質の結晶構造や磁気構造の解析を行う手法。

注11.ミュオンスピン分光

ミュオンのスピン軸に対し非対称に放出される陽電子の検出を利用して、ミュオンスピンの運動を観測する手法であり、物質内部の磁場を探索するための物性手法の一つとして広く利用されています。中性子回折よりずっと小さい磁気モーメントを敏感に検出できることが特徴。

注12.超長距離磁気カップリング

2つの磁性原子が関係し合っている状況を磁気カップリングと言います。金属で自由に動く伝導電子の働きによって強磁性をもたらす長距離磁気カップリングが知られています。超長距離磁気カップリングは本研究によって定義された科学用語で、伝導電子が無い絶縁体で強磁性をもたらす4化学結合原子以上にわたる磁気カップリングを指しています。

注13.ポーラロン

固体中の電子と原子の間の相互作用を記述するために用いられる準粒子。結晶格子と強く関わりを持つ電子をひとつの仮想的な粒子とみなしたもの。

【論文詳細情報】

タイトル:Superlong-Range Magnetic Coupling and Ferromagnetic Spin Freezing in Mechanoluminescent Semiconductor Eu:SrAl2O4

著者:Xu-Guang Zheng, Ichihiro Yamauchi, Tomasz Galica, Eiji Nishibori, Tatsuya Kawae, Jumpei G. Nakamura, Akihiro Koda, Chao-Nan Xu

掲載論文誌:Advanced Science, 31 July 2025 https://doi.org/10.1002/advs.202509474(DOI: 10.1002/advs.202509474)

【謝辞】

本研究はJSPS科研費(19H00835, 22H00269, 25H00790, 20K20912, 23K22799, 24H00415, 21H05235)の助成を受けました。また、本研究では、九州大学低温センター、高輝度光科学研究センター大型放射光施設SPring-8(BL02B1、課題番号: 2020A0068, 2024A1003, 2024B1006)、J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)(ミュオンビームラインS1、課題番号:2022B0190, 2023A0209)を利用して測定実験を行いました。また、掲載論文は東北大学「2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

【本件に関する問い合わせ先】