在京太平洋島嶼国大使グループ等が海洋エネルギー研究所の海洋温度差発電(OTEC)と海洋深層水複合利用の「久米島モデル」を視察

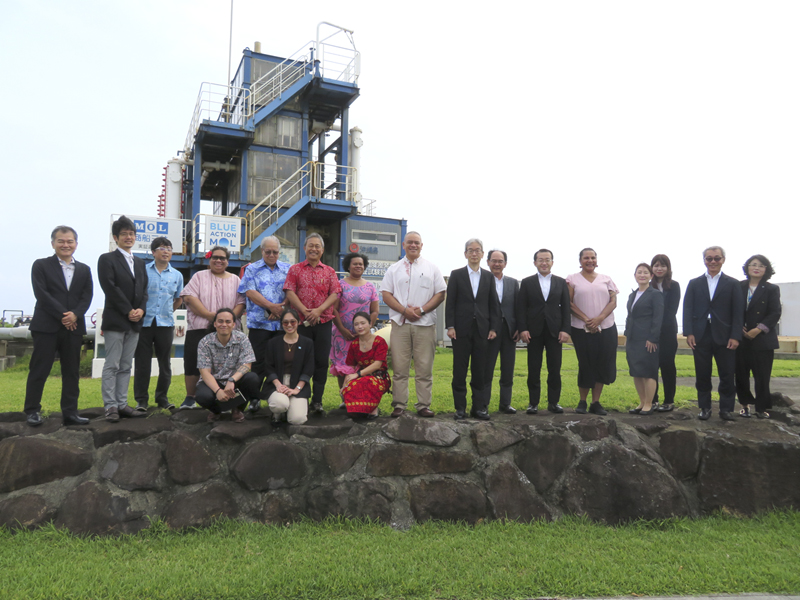

在京太平洋島嶼国大使グループのTevita Suka MANGISI駐日トンガ王国特命全権大使、John Fritz駐日ミクロネシア連邦特命全権大使、Alexander Carter BING駐日マーシャル諸島共和国特命全権大使、Garrick Ngitwa KELEN駐日マーシャル諸島共和国一等書記官、Helen Loi TANUVASA CHOU LEE駐日サモア独立国 臨時代理大使、Karalaini Belo SANIA駐日フィジー共和国二等書記官、Magdalene Shirley Moi he駐日パプアニューギニア独立国次席公使等の6ヶ国の方々計13名が10月31日、本学の海洋エネルギー研究所久米島サテライト(IOES)を視察しました。

本視察は、海洋温度差発電(OTEC)技術の開発・展開における支援と調整を目的としており、OTECは、クリーンエネルギーとして脱炭素化の推進のため、令和6年7月18日に開催された第10回太平洋・島サミット(PALM10)の共同行動計画でも「導入を検討する」とされた注目されている技術です。

本視察には、三谷将大外務省国際協力局国別開発協力第一課企画官、塩澤英之笹川平和財団海洋政策研究所の島嶼国・地域部長及び柳澤好治文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課長ら関係者も同行しました。

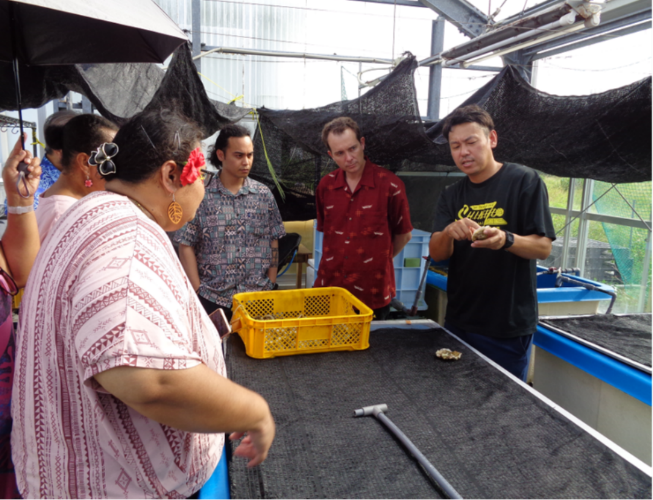

大使グループ一行は、桃原秀雄久米島町長、玉城安雄同町議会議長及び一般社団法人国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシアムの関係者らを表敬訪問したのち、IOESを視察され、本学からは、兒玉浩明学長、豊田一彦研究・社会連携担当理事、三島伸雄国際担当副学長及び池上康之海洋エネルギー研究所長ら計12名が出迎えました。IOESでは、池上所長からOTECの仕組みや概要説明とともにOTECの発電所を案内し、ランチレセプション後、発電に利用した海洋深層水を複合利用した車エビ、海ブドウや牡蛎などの養殖場などを視察しました。またランチレセプションでは久米島の伝統芸能の披露もあり、国際交流の場となりました。

本学では、50年以上にわたってOTECに取り組み、2013年に久米島で世界初の長期実証研究に成功しております。OTECの技術は島嶼国のエネルギー源として注目されているだけでなく、発電に利用した海洋深層水を複合利用できることが大きな特徴です。発電に加えて海洋深層水を利用した産業と海水淡水化研究事業とも組み合わせた「久米島モデル」には世界70か国以上から視察者が訪れています。本視察を通じて、世界へ本学のOTECや産業振興実現の取り組みに対する理解の促進や今後のOTECの普及が期待されます。

佐賀大学久米島サテライトOTEC施設を視察

兒玉学長の歓迎挨拶 駐日トンガ王国特命全権大使によるご挨拶

柳澤文部科学省大学研究基盤整備課長によるご挨拶 池上海洋エネルギー研究所長による説明

海ブドウ(写真左)と牡蛎の養殖場を視察

駐日トンガ王国特命全権大使(前列左から4番目)駐日ミクロネシア連邦特命全権大使(同3番目)

駐日マーシャル諸島共和国特命全権大使(同2番目)

駐日トンガ王国特命全権大使ら(前列左から5番目)久米島町長(前列右から5番目)・議長(前列右から3番目)を表敬訪問

【本件に関するお問い合わせ先】

佐賀大学学術研究部研究推進課国際企画室

TEL 0952-28-8203