日本でここだけ!国立総合大学の「美術館」

佐賀大学と佐賀医科大学の統合10周年を記念して、平成25年10月2日に

開館。

併せて整備された正門エリアとともに、新しい佐賀大学の顔として、開か

れた、市民に愛される施設として様々な事業を行っています。

1階 ギャラリー・スタジオ

1階 ギャラリー・スタジオ

可動壁で仕切ることで、3つにわけてもつなげても使える展示スペース

1階 スタジオ

1階 スタジオ

ワークショップや講演会の会場としての利用も可能なスタジオ

2階 特別展示室

2階 特別展示室

貴重な美術・博物資料、また調査した大学所蔵品などを随時紹介します

2階 小展示室

2階 小展示室

映像作品ほか、様々な用途に対応。外の廊下まで作品を展示できます

ブリッジ

ブリッジ

窓の外を眺めたり、一階の展示を上から楽しむことができます

中庭

中庭

半屋外スペース。展示内容によっては野外制作や屋外展示にも

プロムナード

プロムナード

美術館とカフェや駐車場を結ぶプロムナード。ミニコンサート等も可能です

景観賞受賞

2015年に第18回佐賀市景観賞を受賞しました

お知らせ

|

4/2(火)~9/16(月・祝) |

常設展 第1期※開催中 |

|

4/3(水)~14(日) |

ドローリング展2 |

|

5/1(水)~6/23(日) |

特別展「佐賀の近代日本画」 |

| 7/5(金)~15(月・祝) |

佐大・小城市交流事業プレイバック展 「鍋島元茂―父を支え小城を領す」 |

| 7/10(水)~15(月・祝) | 発掘された佐賀2019 |

|

7/20(土)~8/8(木) |

芸術表現基礎・芸術デザイン基礎 成果発表展 |

| 8/13(火)~15(木) | 夏季休業 |

|

8月上旬~9月上旬 |

佐賀大学美術館特別展(予定) |

|

9/28(土)~10/14(月・祝) |

S-YOUGA展4 |

|

10/1(火)~3/22(日) |

常設展 第2期 |

|

10/17(木)~20(日) |

佐賀大学公開講座 「みんなの大学写真展」 |

|

10/24(木)~11/4(月・祝) |

JA共済 書道・ポスターコンクール |

|

11/12(火)~17(日) |

第9回 璞友会展 |

|

12/4(水)~8(日) |

第60回 佐賀県学童美術展 |

| TEL | 0952-28-8333 | |

| FAX | 0952-28-8215 | |

| ウェブサイト | https://museum.saga-u.ac.jp/ | |

| https://www.facebook.com/sagau.museum | ||

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで) | |

| 休館日 | 月曜日 (祝日の場合は翌日) | |

| 夏期一斉休業・冬期休業期間 | ||

| 入館料 | 無料 | |

| 駐車場 | 無料 (美術館・カフェ利用者優先駐車場 要受付) | |

|

|

「常設展示 第1期」展 |

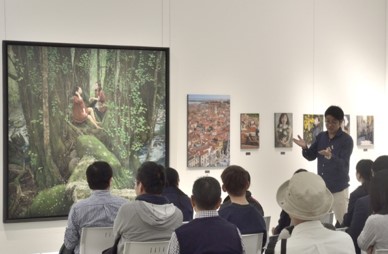

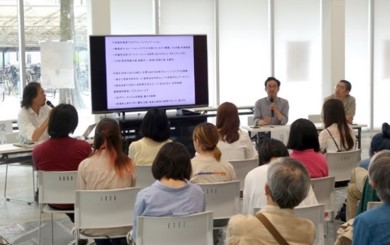

各種イベントの様子

「ドローリング展2」

本学の芸術地域デザイン学部小木曽准教授の新作40点余を中心に、米村特任助教、ゼミの学生約10名の作品により構成された展覧会です。100点以上の作品を展示しました。会期中は小木曽准教授によるギャラリートークも開催し、多数の参加者に向けて、制作の裏話や作品への思いをお話しされました。

「佐賀の近代日本画展」

佐賀の「日本画」の始まりとして幕末・明治期から、現在までの日本画の様相を辿る展覧会です。佐賀における「日本画」がいかに変容してきたかを紹介し、同時に新しい絵画生成の場を示す試みを行いました。会期中は展覧会に関連した様々なイベントを開催し、多くの方にご参加いただきました。

「佐賀の近代日本画展」関連イベント

「佐賀大学と日本画」をテーマにシンポジウムを開催しました。3名のパネリストを招き、本学「特美」の日本画教室の思い出やこれからの佐賀の日本画について語っていただきました。シンポジウム終了後にはギャラリートークも行いました。

絵本の挿絵を使って、日本画を描く上で重要な「模写」に取り組むワークショップ。 複雑に織り重なる線や面を注意深く観察しながらの模写は、想像以上に難しい作業でしたが、皆さん最後まで集中して制作に取り組んでくださいました。

レクチャー「浮世絵版画に見る西洋画法」 をテーマに、西洋や中国の文化を積極的に受け入れながら発展した浮世絵の世界について、本学の芸術地域デザイン学部花田准教授にわかりやすくお話をしていただきました。

東北芸術工科大学日本画コースの三瀬教授を招き、「東北画」の取り組みについてお話いただきました。 後半は本学芸術地域デザイン学部の近藤講師と「現代の日本画をめぐる状況や地方で活動することについて」をテーマに対談をしていただきました。

このページのトップへ